Enfim, uma resposta do Ocidente à Nova Rota da Seda da China

Na nova conjuntura geopolítica mundial, Estados Unidos, União Europeia e Japão criam projeto para bloquear expansão chinesa na America Latina, África e Pacífico asiático. Entenda como isso afeta a todos, incluindo o Brasil

Na última reunião do G-7 de maio deste ano, que ocorreu em Hiroshima, o clube formado por Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido e Estados Unidos, contou com a participação de representantes do alto escalão da União Europeia, situação já costumeira desde as últimas cúpulas. A novidade, porém, ficou por conta da presença dos líderes do Brasil, Austrália, Comores (atual presidente da União Africana), Ilhas Cook (presidente do Fórum das Ilhas do Pacífico), Índia (líder do G-20 este ano), Indonésia (presidente da Associação das Nações do Sudeste Asiático), Coréia do Sul e Vietnã.

Os novos convidados marcam uma fase de mudança na estratégia do G-7 sobre sua relação com a China. As presenças do Brasil e Índia são as mais importantes nesse novo cenário, afinal ambos fazem parte do BRICS, bloco que inclui a África do Sul e – o mais importante nesse contexto – Rússia e China, as duas pedras no sapato no G-7 e União Europeia.

Dos temas debatidos na reunião, as novas sanções contra a Rússia e os projetos de enfrentamento à China foram os assuntos que ganharam os holofotes. O G-7 prometeu “aumentar a coordenação em segurança econômica”; trocando em miúdos, isso significa firmar novos acordos entre países membros e aliados para impedir que a segurança econômica do Ocidente fique à mercê da China.

Foi a primeira vez que o grupo apresentou publicamente detalhes de uma ação conjunta dos membros sobre como lidar com o avanço de Pequim. Não houve uma declaração enérgica, como é praxe da diplomacia, entretanto, apesar de o resumo liberado para a imprensa enfatizar o que foi chamado de “necessidade de cooperar com a segunda maior economia do mundo sempre que possível”, logo em seguida o grupo falou em “combater” o que classificou como “práticas malignas”, referindo-se à política externa da China, principalmente nas questões comerciais.

Existe uma dependência imensa da China em relação a suprimentos, manufatura e outras áreas comerciais chave. Para reduzir essa dependência, o G-7 e a União Europeia estão incentivando as empresas a realocar suas operações em seu próprio país (reshoring), em países vizinhos (nearshoring) ou em países aliados (friendshoring).

Mas apenas realocar a produção não será suficiente se a China continuar controlando o acesso a recursos essenciais, como os metais de terras raras, nome dados aos minerais utilizados na produção de microchips, supercondutores e componentes de equipamentos digitais. Quase 2/3 de todas as reservas comerciais de metais de terras raras ficam na China. Isso não significa que não há boas quantidades desses minérios em outros locais, mas que suas reservas naturais na Europa e Américas são sub-exploradas comercialmente, geralmente por impedimentos de legislação ambiental ou indígena, que costumam pecar pelo exagero no Ocidente, enquanto, na China, é justamente o oposto.

Respondendo ao combate clamado pelo G-7, EUA e Europa apresentaram então seus planos. Washington está investindo num projeto gigantesco chamado Partnership for Global Infrastructure and Investment - PGII (Parceria para Infraestrutura e Investimento Global) para garantir sua própria segurança econômica e, ao mesmo tempo, dar o suporte necessário aos seus aliados. E a contrapartida, do outro lado do Atlântico é o Global Gateway da União Europeia.

O PGII e o Global Gateway são respostas do Ocidente ao One Belt One Road, também chamado de Nova Rota da Seda, que é a política de comércio internacional e logística de Xi Jinping. O objetivo é contemplar acordos comerciais, empréstimos bancários e projetos de investimento em infraestrutura de portos, aeroportos, estradas, ferrovias, escolas, universidades, comunicação, energia elétrica, agronegócio, mineração e tecnologia 5G, principalmente na região do Pacífico asiático, América Latina, Europa e África, valendo-se da típica agressividade política de Pequim para garantir a chave do sucesso do projeto de poder global da China: controle geral da informação e das rotas comerciais mundiais.

Não é preciso dizer que a intenção do projeto ocidental não é tão diferente: EUA e Europa não querem perder a hegemonia cultural, política e comercial que tiveram na América Latina, Caribe, África e Pacífico, consolidada ao longo da Guerra Fria e gradualmente desmantelada a partir da virada do Século XXI. O foco do PGII e do Global Gateway é apoiar e aumentar os negócios ocidentais nos mercados emergentes e, principalmente, reconquistar e garantir uma cadeia de suprimentos alternativa, que atualmente é o principal gargalo do comércio mundial.

Ambos os projetos ocidentais também têm como meta de curto prazo ações políticas e comerciais para fazer frente à guerra econômica da Rússia contra a Europa. O foco dessas ações seria obstruir os novos corredores comerciais e de investimento que a Rússia criou para ajudá-la a contornar as sanções ocidentais impostas ao longo da guerra da Ucrânia.

Já é possível começar a enumerar algumas ações concretas, como a do Export-Import Bank dos Estados Unidos, que irá investir US$ 99 milhões na empresa romena RoPower Nuclear AS. Ou seja, depois de a Europa ter passado os últimos 20 anos dizendo a todo mundo como os “problemas ambientais da energia nuclear” são um risco para humanidade e obrigado os próprios Estados-membros a abrirem mão de suas matrizes energéticas em troca de cata-ventos e gás importado da Rússia, agora os bancos americanos vão pagar a conta – e com muito gosto – do fiasco da política verde europeia.

Outras empresas, como a EXIM e a US International Development Finance Corp. também disseram estar interessadas em oferecer bilhões de dólares para apoiar a implantação do projeto de energia nuclear. O potencial da nova usina seria o suficiente para ser a principal peça na independência energética da Europa.

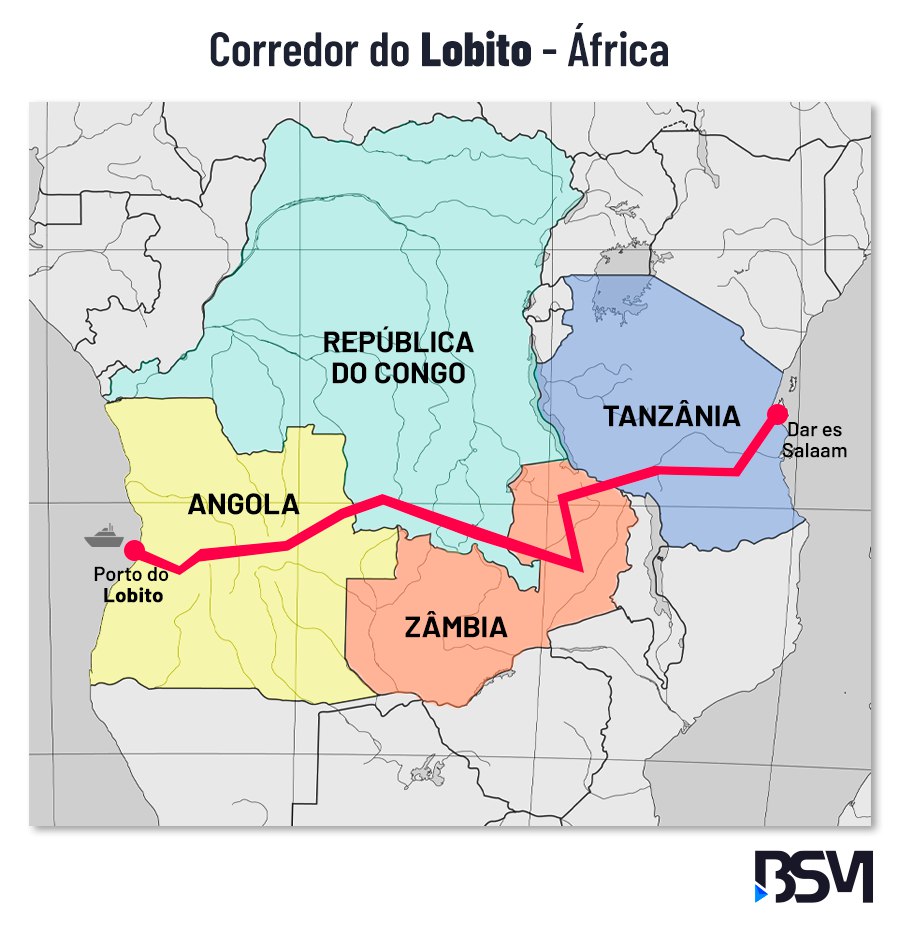

Para a África, os Estados Unidos investirão na criação de uma malha ferroviária que ligaria a República Democrática do Congo e a Zâmbia aos mercados globais via Angola. O investimento entra como complemento de outros projetos e promessas de consórcios americanos e europeus.

Esse novo corredor entre as três nações africanas que pode conectar a infraestrutura do porto do Lobito, em Angola, no Atlântico, ao litoral da Tanzânia, no Oceano Índico, seria um feito que não apenas criaria uma rota logística atravessando a África meridional de leste a oeste, mas conectaria zonas de mineração de cobalto e lítio na região.

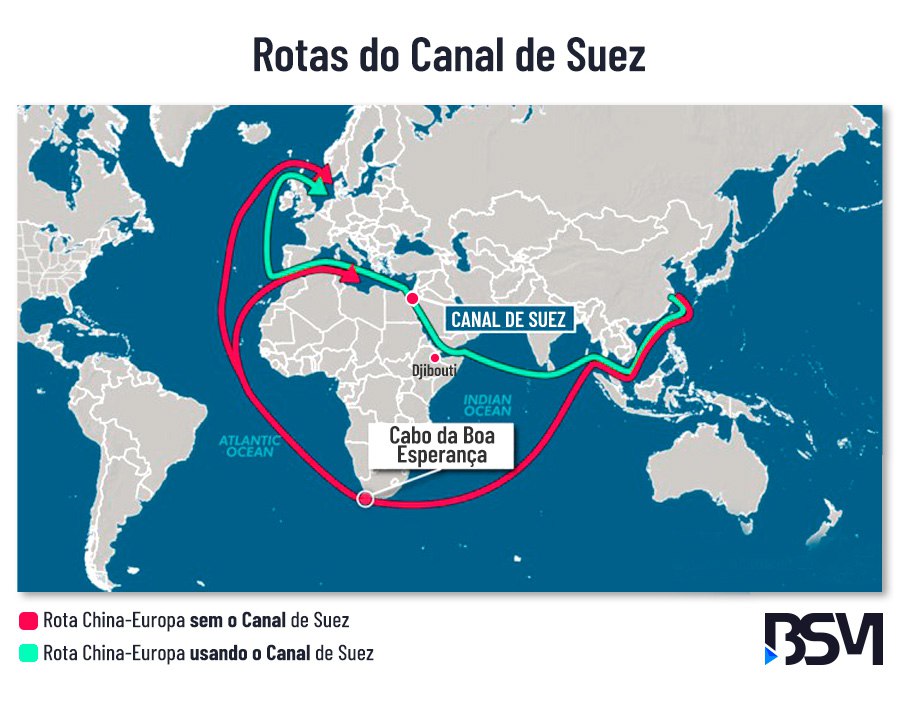

A implementação do corredor do porto do Lobito resolve dois grandes problemas para o Ocidente: primeiramente, garante o aumento da reserva comercial de cobalto e lítio, dois metais essenciais na indústria química e de tecnologia. Simultaneamente, barra o avanço da China na região, que já investe bilhões em desenvolvimento portuário na África e já detém o controle de outros corredores importantes, como a entrada para o Mar Vermelho através do porto de Djibuti – o único acesso ao canal de Suez pelo Índico.

Para garantir o desenvolvimento dos investimentos em logística na África, os EUA anunciaram que também pretendem injetar US$ 1,6 bilhão em financiamento para energia e desenvolvimento de infraestrutura digital em Angola, Tanzânia e Serra Leoa, o que reforça o novo empenho americano em blindar a região da dependência dos investimentos chineses em tecnologia e comunicação, e russos em energia e gás.

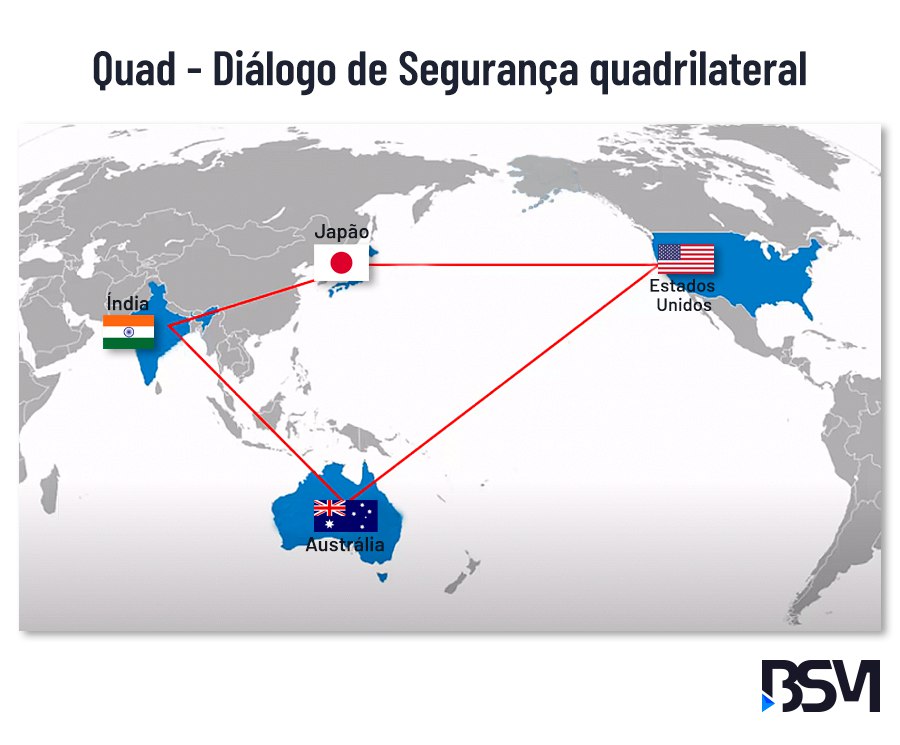

Não é só a cúpula do G-7 que está servindo de canal para o projeto ocidental de recuperação de sua hegemonia perante os chineses. O grupo de segurança Quad, formado por Austrália, Índia, Japão e Estados Unidos, reuniu-se várias vezes em 2023 com o Reino Unido presente como convidado em várias ocasiões. Os britânicos falam agora em política de “inclinação para a Ásia” como parte de sua estratégia chamada Global Britain.

O Quad é o bloco de segurança mais importante para impedir que a China alcance o domínio da região do Pacífico asiático, principalmente sobre Taiwan e Filipinas. Apesar dos membros do grupo não estarem em consonância com toda sua agenda política e ideológica, o arranjo sustenta-se pelo objetivo comum de conter a China.

A estratégia atual dos EUA também envolve a boa e velha interferência em governos de ilhotas e pequenas nações sob o rótulo de “promoção da democracia”. O primeiro passo é equipar militarmente os estados menores do Pacífico com os meios para impedir as ameaças bélicas – veladas ou explícitas – da marinha chinesa.

EUA e a Austrália também concordaram em aumentar a cooperação para conseguirem sanar o problema já mencionado das baixas reservas comerciais de terras raras e outros minerais importantes no setor industrial e tecnológico. O entrave, entretanto, é a insistência nas pautas de ESG. Americanos e australianos continuam a fazer sinalização de virtude quando afirmam que “os acordos se pautaram sob a observância de questões climáticas”. Querer enfrentar o avanço chinês pagando pedágio a agenda woke ao mesmo tempo é aceitar uma guerra assimétrica. Todas as pautas de clima, ideologia de gênero e feminismo que se grudam como carrapichos em qualquer projeto de negócios no Ocidente, simplesmente são um não-assunto para a China.

A América Latina é, de longe, o caso mais nítido de perda de influência geopolítica americana e europeia para a China. O pós-Guerra Fria latino-americano foi marcado pelo fim dos regimes militares consolidados com o apoio americano e pela invasão de capital chinês.

Com a ascensão das esquerdas no continente, e principalmente com a subida do PT ao poder no Brasil a partir de 2003, a China passou a dominar o setor de energia elétrica, tecnologia, mineração e agora já foca no controle dos setores de educação, desenvolvimento aeroespacial e, principalmente, na implementação e desenvolvimento do 5G na nossa região, que já tem a China como seu principal parceiro comercial.

Cúpulas como a CELAC (Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos) tornaram-se, na prática, grandes balcões de negócio da China, que a cada reunião do grupo oferece mais dinheiro para investimento em infraestrutura, transporte, comunicação e desenvolvimento militar.

Nem a mudança política de 2019 gerada pelo governo Bolsonaro foi capaz de deter Pequim. Apesar dos esforços do então ministro das relações exteriores Ernesto Araújo em realinhar o Brasil com seus parceiros ocidentais tradicionais e se afastar da agenda do Foro de São Paulo, o lobby de Xi Jinping em Brasília foi forte o suficiente para derrubar o ministro e colocar tanto o Senado quanto o Congresso – e até o vice-presidente e atual senador Hamilton Mourão – numa vexaminosa posição de submissão aos comunistas orientais.

Nesse contexto, o quadro de opções para os países alvos do interesse de ambos os eixos – ocidental e russo-chinês – pode parecer que tudo se resume às seguinte escolhas:

1 – Aceitar os novos investimentos e acordos do eixo ocidental, o que exige adesão a uma agenda que não parece urgente ou mesmo coerente para as culturas das nações asiáticas, africanas e latino-americanas.

2 – Aceitar o projeto econômico e político da China, que não pede para você abraçar árvores ou patrocinar parada gay.

Colocando nesses termos, parece fácil. Mas a China vale-se justamente do fato da nítida falência moral da agenda gay e feminista e do fracasso da política verde para infiltrar sua própria agenda que, disfarçada com sua aparência pragmática, impõe restrição de liberdades individuais, direitos políticos, autoritarismo, um estado gigante e supressão de direitos humanos, que se tornam um privilégio apenas para os amigos do partido.

Por outro lado, uma mudança nos rumos da política americana com o fim do mandato de Biden pode significar um descolamento dos EUA da agenda progressista europeia. A própria possibilidade de mudanças no governo americano, e mesmo o início do surgimento de uma tímida direita na Europa, são indícios suficientes de que o caminho, ao menos para o Brasil, parece ser mesmo uma reaproximação dos aliados tradicionais, pelo simples fato de que, mesmo com todos os problemas ideológicos já apontados, ainda há alguma liberdade política que permita mudanças. A própria liberdade política, por mais claudicante que esteja, ainda é uma virtude para a qual os governos ocidentais ainda se esforçam para mantê-la nem que seja como adorno. Um alinhamento total com a China significa a ruptura total não apenas com as ideias e a tradição do Ocidente cristão, mas com qualquer esperança de o Ocidente possa recuperar tais coisas.

"Por apenas R$ 12/mês você acessa o conteúdo exclusivo do Brasil Sem Medo e financia o jornalismo sério, independente e alinhado com os seus valores. Torne-se membro assinante agora mesmo!"